今日1月17日は30年前に阪神淡路大震災が発生した日。運動場に半旗が掲げられる中、全校生が防災についての学習に取り組みました。今回は高学年団と低学年団がそれぞれ午前の1時間と午後の1時間に2回の学習活動を実施しました。

午前。まずは災害の犠牲になって亡くなられたたくさんの方々への黙祷を捧げました。

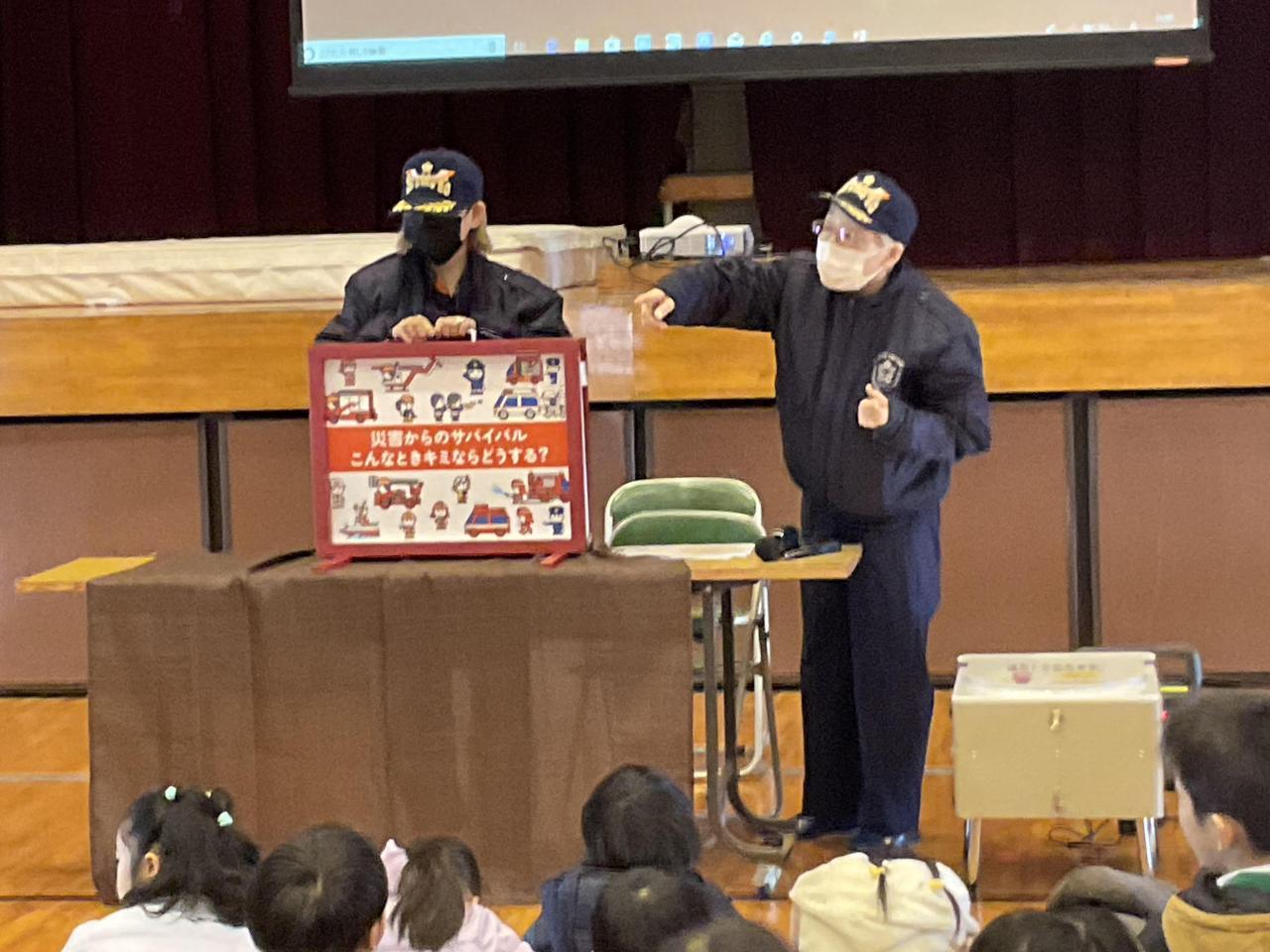

それから、地震についての学習。低学年は、女性消防団員の方々が紙芝居で地震が起こったときの身の守り方を教えていただきました。

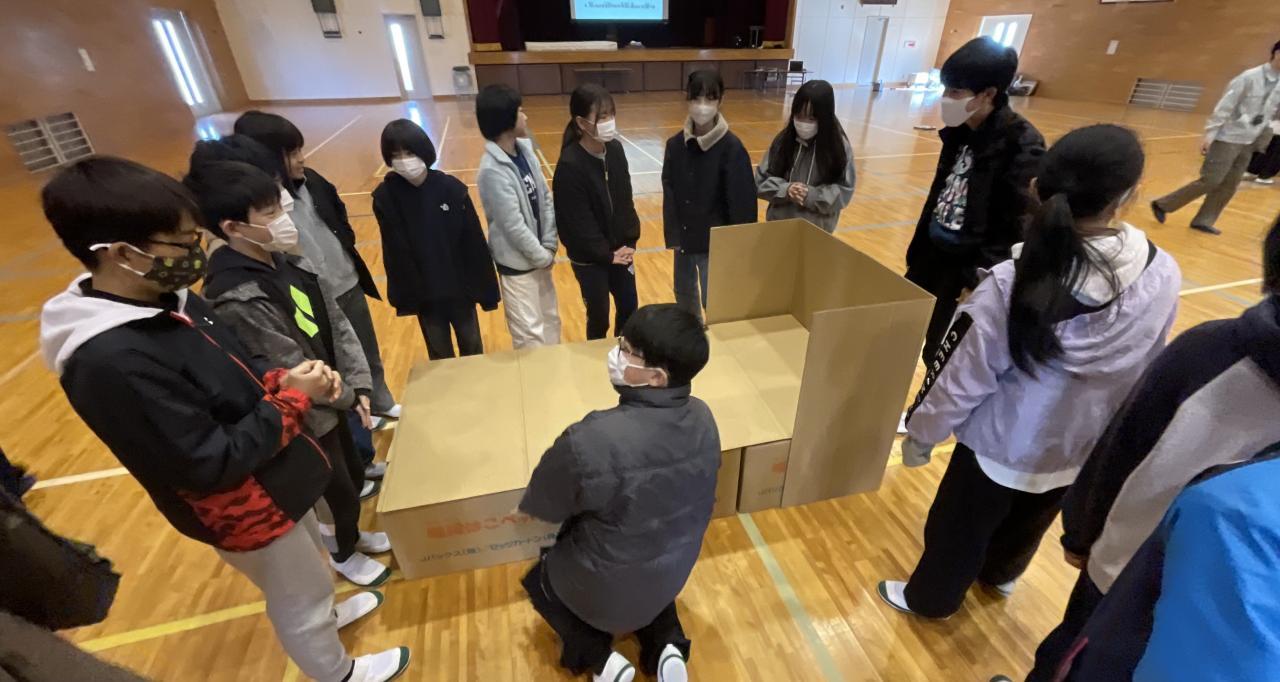

高学年は消防防災課の方から、先に起きた能登半島地震についての被害説明とともに、命を守るための備えの大切さを聞きました。そして、学年ごとに「段ボールベッド」の設置体験。説明を聞きながら避難所で提供された場合の組み立て方を学びました。

避難所で使用する簡易式トイレの機能や使い方など紹介もしてくださいました。

午後は「クロスロード」で被災時の行動について思考を深める学習。

ファシリテーターの先生から、被災後に起こりうる状況での行動について相反する2つの選択肢が出され、どちらかを選ぶ、というゲームです。どちらにも「正しい」と思えることとそうでないことが混じっている意地悪な選択肢。それでも、自分はどちらかを決めて「せーのーで」で一斉にカードを出し、そのあと、自分が選んだ理由や考えを順番に述べていきます。他の人の話を「へぇ、なるほど」「やっぱりそうだよね」「いや、そうかなぁ」と思いながら聞いて思考を揺さぶり、最適解を話し合って見つけていきます。

こうした「白黒のつかない」「正解が決まってない」「じぶんで見つけねばならない」問題にも、洲一小のみんながすぐに話し合うことができるのは、4月から対話や協働する学習活動を繰り返してきた成果だと言えます。

活動終了後は「広報すもと」の取材に応じているひとが。学習後の感想や振り返りを話していました。

南海トラフ大地震は今後30年のうちに80%の発生確率。これはいつ起こってもおかしくない状況だ、と気象庁は述べています。地震の揺れは大きく長く続くことが予想され、また、津波も非常に大きなものになる可能性があるとのこと。私たちの生活を大きく変える可能性のある災害を前に、私たちがしておくべきことは、できる限りの備えをしておくことでしょう。

ご家庭では、避難経路や避難場所、発生時にはどのような行動をとるのかを話し合ってみてください。日頃から防災意識を持ち、いざという時に慌てずに行動できるように準備を進めてまいりましょう。