和服を着てみました

7月11日(月)、5・6校時、2・3年生の家庭の時間。日本の伝統文化な衣服「和服」について知り、着用の場面を考えたり、実際に着用したりする単元があります。今日はその単元の授業の様子を紹介します。

突然、話が変わりますが、毎年、5月3・4日に沼島八幡神社春祭りが開催されます。その際、沼島では5つの区(泊区、東区、北区、中区、南区)がそれぞれ引きだんじりを出します。各地区ごとに祭りの浴衣を着て、だんじりに乗ったり、だんじりを引いたりするので、浴衣を着ることは生活の一部になっています。【沼島では、だんじりの上に乗る人は、毎年浴衣を新調し、さらに1日目と2日目、違う浴衣を着るそうです。準備が大変そうです。】

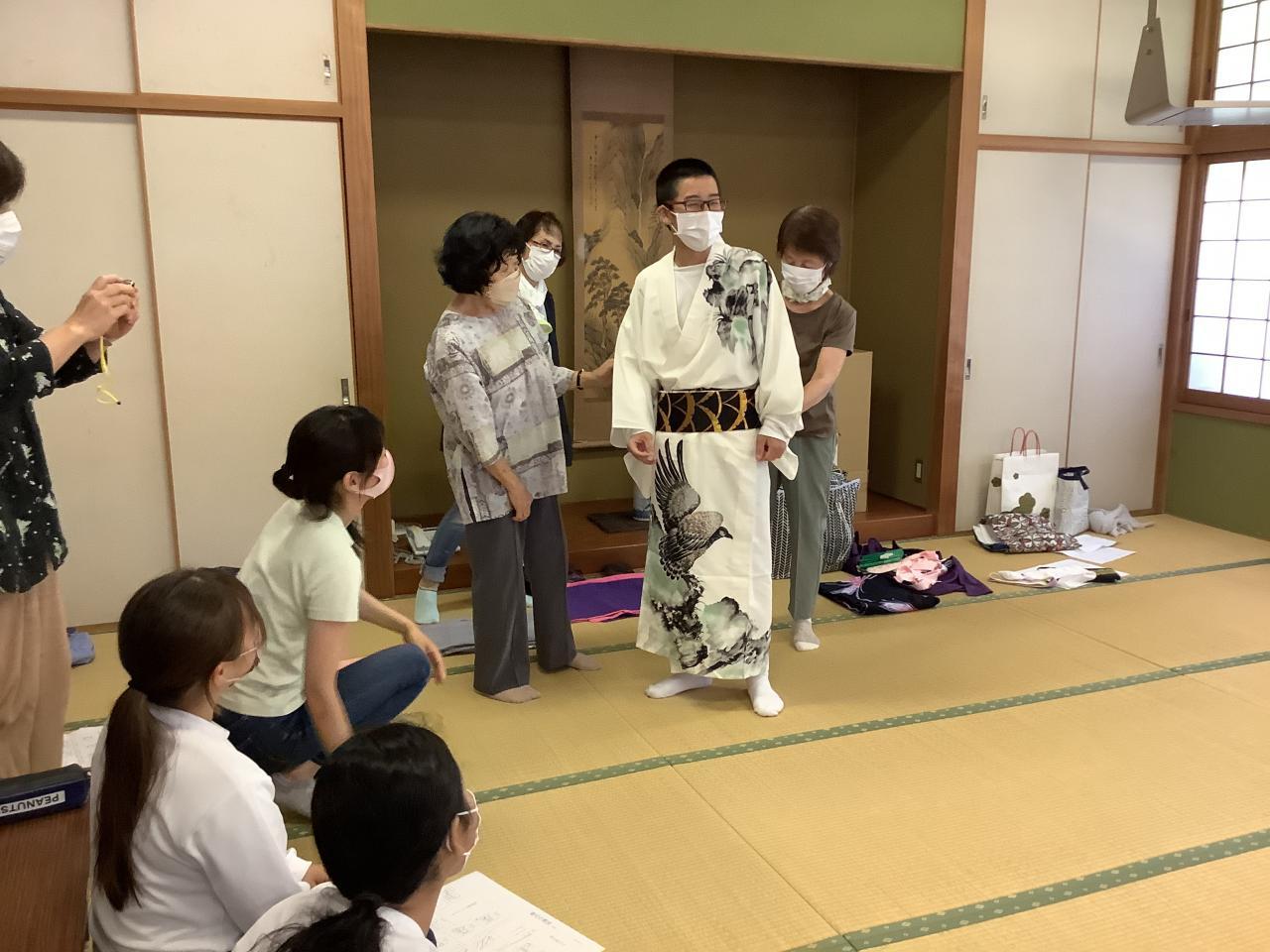

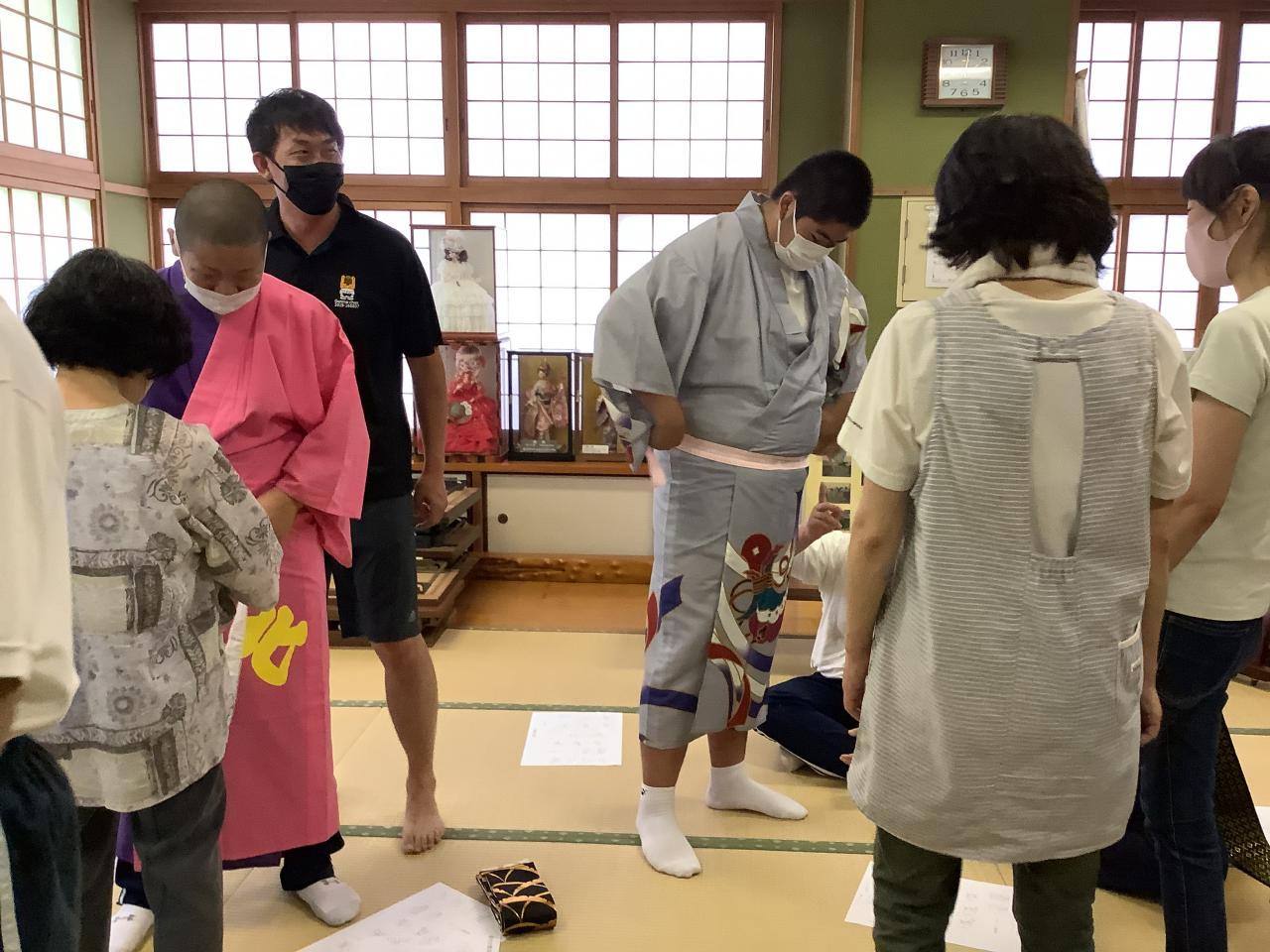

写真を見てわかるように、皆さん浴衣を着ています。そこで、校区の特色を生かし、実際に浴衣の着用に挑戦してみようということで、地域の方4名《学校支援ボランティア》をお招きし、浴衣着用の指導を仰ぎました。今の生徒たちは浴衣を着る機会が少ないのでとても興味をもって授業に参加できました。

右の写真の浴衣は「ねんぎょうじ(だんじりの上に乗るときに着る)」のときに着ます。なかなかきまっていますね!着方を指導してくださった地域の方々が「初めて浴衣を着たという生徒が多かったのに、上手に着こなせていてびっくりしたわ」とおっしゃられていました。

生徒たちの中には、一度説明を受けただけで着こなせる生徒がいたようです。

あっぱれ!!

女生徒たちは、小さい頃から春祭りには浴衣を着慣れているので、さすが、手際がいいですね!

着終わったあとは、丁寧に片付けます。なかなか難しいようですが、指導していただいたおかげで、最後は完璧に折りたたむことができました。

いつも部活動のとき柔道部員が着ている柔道着。これも和服にあたります。柔道着を和服だと意識せず着ていたようなので、今日の授業を通して、日本の伝統的なスポーツという観点だけでなく、日本の伝統的な衣服という観点からも「日本の伝統文化の伝承者」であることが認識できたのではないでしょうか。

最後に、ある生徒たちに感想を聞いてみました。

●「日頃、柔道着を着ているが、浴衣は同じ和服でも全く違う。帯の締め方も難しかった。」

●「最初は全くわからず、知識が0の状態から始まったけれど、最後の方では、着方も、たたみ方も完璧に覚えることができたのでとても嬉しかったです。これから先、いつか浴衣を着るときがあると思うので、その時は自分一人で着替えることができたら嬉しいです。」

いつか自分で浴衣を着て、沼島八幡神社春祭りに参加しましょう!