221102 一斉シェイクアウト訓練

11月5日は、日本では津波の日、世界でも世界津波デーです。11月5日は1,854年の安政南海地震のとき、今の和歌山県であった「稲むらの火」のエピソードがあった日です。その日に併せて世界でも世界津波デーとしています。(ちなみに津波は、英語でもtsunami です)その日に因み、県内南海トラフ地震津波浸水想定区域<14市1町>で一斉にシェイクアウト訓練

が実施されています。シェイクアウト訓練とは、事前に専用サイトに登録した参加者が指定日時に届く電子メールを合図に「そのときにいる場所」でとっさに身を守る訓練のことです。学校でする場合、従来の避難訓練との違いが分かりにくいのですが、より実用的な自発的な訓練となります。その場所にあるもので「自分の命」を守る判断が必要となってきますね。

今日の訓練は、おおきな混乱もなく粛々とテキパキと行うことができました。が、地震等災害は、こちらの都合に合わせてやってきません。最悪の想定、児童生徒としたら「もし自分が屋外にいて一人で罹災したら・・・」など考えておく必要があります。せめて、多くの時間を過ごす場所は避難想定して、津波であればどちらが高台か調べておきたいですね。

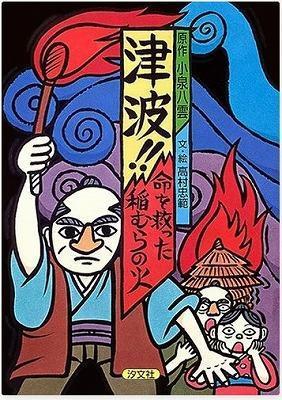

稲むらの火

江戸時代のお話。広村という小さな村に五兵衛というおじいさんが住んでいました。五兵衛さんの家は海を見下ろす小さな高台の端に建っていました。

ある秋の夕方、五兵衛さんは微かに地面が揺れるのに気づきました。長い、のろい、ふんわりとした地震でしたので、村の人たちは何事もなかったかのように過ごしています。五兵衛さんがなんとなく海を見ると、波が沖のほうへ退いていき、海の底が現れました。

五兵衛さんは自分のおじいさんから子どもの頃に聞いた話を思い出します。五兵衛さんはたいまつに火を着けると、田んぼにある稲むらに火を着けはじめました。

とても大切な、米の付いた稲むらです。山寺の小僧が火に気づき早鐘を鳴らしました。この音を聞いて高台の火に気づいた村人たちは、慌てて高台に上ってきました。しかし、集まった村人たちは、何が起こったのかわかりませんでした。

そのとき、巨大な津波がやってきて、村は瞬く間に消えてなくなってしまいました。それを知らせるために稲に火をつけたのだと気づいた人々は、五兵衛さんの前にひざまずき、深々と頭を下げました。