第2学年校外学習

2年生は春の陽気の中、待ちに待った校外学習のため大阪へ向かいました。いろいろな施設見学などと限られた時間の中で協力して班別自律活動を成功させてくださいね

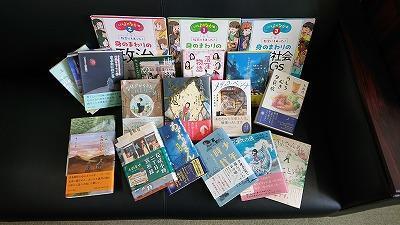

本を寄贈していただきました

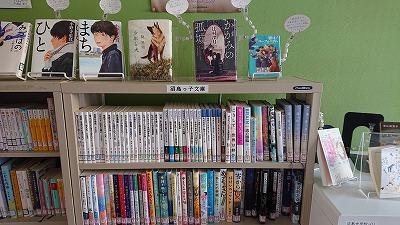

創価学会図書贈呈委員会より20冊の図書を寄贈いただきました。活字文化の復興を目指して1974年から行われている事業の一環です。沼島小中学校にも数年前より毎年、寄贈いただき図書スペースに{沼島っ子文庫}として配架されています。寄贈いただいた本は紀伊國屋書店より推奨された図書です。一度、手に取ってみましょう

3月11日・・・

2011年3月11日(金) 14時46分、そのとき何をしていたでしょうか

その日、東日本に国内観測史上最大となるマグニチュード9・0の巨大地震が大地を揺らしました。高さ30メートルを超える大津波が押し寄せ、人々の命と町をのみました。40万以上の家が流され2万2192名の方がなくなりました。そして約3万人以上の方が今も避難生活を続けています。そして、その一人一人には夢や希望がありました。しかし、その震災により断ち切られたのです。明日3月11日は奇跡的に生きている自分の命、そして、周りの命に感謝するとともに亡くなった方の冥福を祈り黙祷しましょう

今日の給食は、被災地となった宮城県南三陸町から届けられたブランド鮭「伊達の銀」と呼ばれる銀鮭。併せて宮城県の郷土料理「すっぽこ汁」「きしゃず炒り」というメニューです。2年生は校外学習、3年生は卒業・・・というわけで、いただくのは1年生だけでした。2年生、3年生は写真でお楽しみください(ネットではレシピの紹介されています。挑戦してみてはどうでしょうか)

「すっぽこ汁」は宮城県の北部にある美里町の郷土料理

季節の野菜と鶏肉、こんにゃく、豆腐や油揚げなどをシイタケのダシで煮込みます。うーめん(そうめんの一種。宮城県白石特産。今日の麺はそうめんで代用しました)を加えて、くずあんかけにしたもの。名前の由来は「しっぽ」(切れ端)が訛ったもの、あるいは具沢山のそばやうどんを指す「しっぽく」が訛ったものという説もあるのだとか。

「きしゃず炒り」きらず炒りともいわれる宮城県全域の郷土料理

きらずとは、豆腐をつくったときの搾りかすであるおからの別称。その見た目から「雪花菜」と言う字があてられ「きらず」となったともいわれている。また、おからは切らずとも使える食材であることから「きらず」といわれたという説もあるのだとか。