手話を体験!

1月25日(木)の2、3校時。1年生の授業カリキュラムの中に「様々な人権問題を知る」について学ぶ時間があります。今回、南あわじ市社会福祉協議会に協力いただき、手話を体験する機会を設けました。そして、南あわじ市社会福祉協議会の紹介で淡路聴力障害者協会から講師を派遣していただきました。

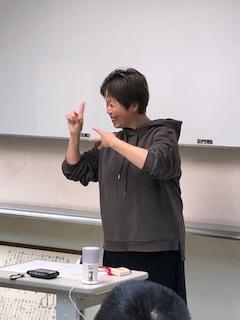

さて、生まれたとき講師先生は聴力があったのですが、3歳の頃にでた高熱がきっかけで徐々に聴力を失っていったそうです。現在も感音性難聴で、雨が降っても雨音が聞こえず干してある洗濯物がびしょびしょになったり、冷蔵庫の扉が開きっぱなし(ピーという警報音)になっていても聞こえなかったり、日常生活でご苦労があられるようですが、そのようなご苦労されている素振りは一切見受けられません。講師先生の人柄でしょうか、常に笑顔で明るく振舞われ、話を聞いている私たちまで自然と笑顔になります。こんなにも明るい講師先生ですが、手話に出会うまでは暗い性格だったそうです。手話に出会い性格が変わったそうです。手話は魅力的だとおっしゃっていました。

生徒たちは講師先生から質問を受けました。

「聴覚に障がいがある人に、どのようにコミュニケーションをとりますか」

・手話、ジェスチャー、筆談、読唇術 等(生徒より)

「わたしたち聴力障がい者が一番怖いものは何でしょう」

・地震、火事、蔭口、災害 等(生徒より)

「実は一番怖いのは、暗闇です」

私も質問について聞いて考えましたが、「暗闇」だとは思いもしませんでした。しかし、想像してみました。暗闇だと読唇、筆談、ジェスチャーそして手話、確かに暗闇だと何も見えません。コミュニケーションがとれません。こんな話を聴くことができたので、特に災害時に停電した夜などどのように対応すればよいか、手立てが見つけやすくなりました。

他にも、先天性の聴覚障がいの方と講師先生のような感音性難聴の方とでは、手話(言葉)の組み立てが違うようです。例えば、もともと耳が聞こえていたけれど何らかの原因で聴力を失った方は「今日の天気は晴れです」と文を組み立て手話で表現するようですが、先天性の聴覚障がいの方々の手話は「天気、晴れ」と単語を並べて表現するそうです。根本的に文の組み立て方が違うのです。そんなことも私は全く知りませんでした。生徒たちだけでなく職員にも深い学びに繋がりました。

読唇術ですが、これもなかなか難しいです。講師先生が「たばこ」「なまこ」「たまご」と三つ無音で言ってくれたのですが、私たちは読み取ることができませんでした。口の形がすべて同じなのです。口の形は母音の形なので「t、n、m」の子音がないと見分けられません。数字の1(いち)と7(しち)も同じです。ですから、手話と顔の表情とが併さって、初めて相手に伝わります。

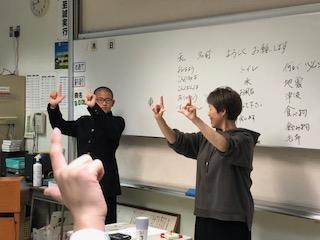

体験教室も終わりに近づき、自分の名前を紹介するための手話を一人ひとり教えてもらいました。「私の名前は〇〇です」と全員手話で紹介できるようになりました。今日の体験教室で印象的だったのが、「耳は聞こえなくてもとても幸せ」だとおっしゃたことばです。暮らしの中に楽しみや喜びを見出すことができる人は、いつも明るく、生き生きとしています。まさに講師先生の生き方です。心の姿勢が喜びを生むのでしょうね。今日の体験教室で学んだことを活かし、私たちも前向きに生きていきましょう。

最後に生徒の感想をお読みください。

今日は講師先生に色々なことを教えていただきありがとうございました。耳が聞こえないっていうのは、こんなにも大変なことだとは思っていませんでした。普段の生活でも大変だったと思ったけれど、災害が起こったときは。警報が鳴った時や命の危険を感じたときにとても大変だなと思いました。特に講師さんが大変だなと思ったのが小学生の頃でした。今だと通訳の方がおられるからまだましかと思うけれど、小学生の頃は周りの小学生がそこまで手話を知っている人がいなかったと思うので、とてもつらかっただろうなあと思いました。自分もこういう人を見たら手を差し伸べたいです。今日は本当にありがとうございました。