地層を観察!見て、触れて、感じて

6月21日(金)。沼島の対岸にある淡路島の地層を2年生が観察してきました。南あわじ市「地学の会」会長の野田さんが地層について色々と教えてくださいました。

沼島と灘との距離は約4㎞。この4㎞の間を中央構造線(西南日本を九州東部から四国そして沼島と淡路島の間を通り和歌山、さらに東海地方を横断し関東まで続く世界第一級の断層)が走っています。みなさん、知っていましたか?

沼島の石は青っぽく、何層も層が走っている感じです。左が沼島の石で、右が淡路島の石です。中央構造線を境に、石の様子が随分と違います。

淡路島の灘地区で、中央構造線の南側に分布する大阪層群を観察することができます。この灘で見ることができる大阪層群の地層は産出された化石等から大阪層群の最下部層(約300万年前)にあたるそうです。想像がつかないですね。さらに灘地区は地滑りが起こりやすく、大阪層群の上に地滑りで和泉層群(7400万年前)が乗っているという、なんとも珍しい地層だそうです。(普通、地層の年代は下部の方が古い)

下の写真は現在も理科の教科書に載っている地層の一部です。以前に比べ、随分と地層は風化し草木が生い茂ってしまいました。

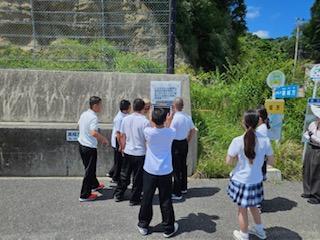

野田さんに説明を受けながら、興味深く地層を眺める2年生の生徒たち!

崖の前に中央構造線について説明された看板があります。その説明を読む生徒たち。

見学場所を少し変え、より間近でみえる地層を観察。実際に地層に触れてみました。

今日は残念ながら化石を発見することはできませんでしたが、以前産出された植物化石(下の写真)など、本物の化石に触れ、何百万年も前に生きていた生物に思いを馳せています。アンモナイトや三葉虫などにも触れることができたのでしょうか?

南あわじ市「地学の会」会長野田様、本日は色々と貴重な話を聞かせて頂いたり、体験させていたり、お世話になりました。ありがとうございました。次回は是非沼島の地層や石、天体についても教えてください。

最後に第一次南極越冬隊隊長の西堀栄三郎さんが「とにかくやってみなはれ」、「実際に足を運び、本物を知ることが大事だよ。従来の教育には「教」はあっても「育」がありません」と名言を残しています。今日の観察は本物を観て、触れて、太古の歴史を感じた、まさに西堀さんがおしゃっている「育」の授業(教育)となったのではないでしょうか。

これからの生活の中で、本物を見たり、触れたりそして感じたりしながら、2年生の生徒たちが成長してくれることを願っています。