今年もやります「沼島音頭」。昨年の「那須与一」は有名な話で知っていましたが、今回は「白滝ながし」・・・全然ピンと来なくて調べてみると、淳仁天皇(南あわじ賀集に御陵がありますよね)の世の話で、藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱、道鏡、孝謙天皇・・・昔、日本史で習った著名な歴史上の人物が出てきて復習になりました。

閑話休題

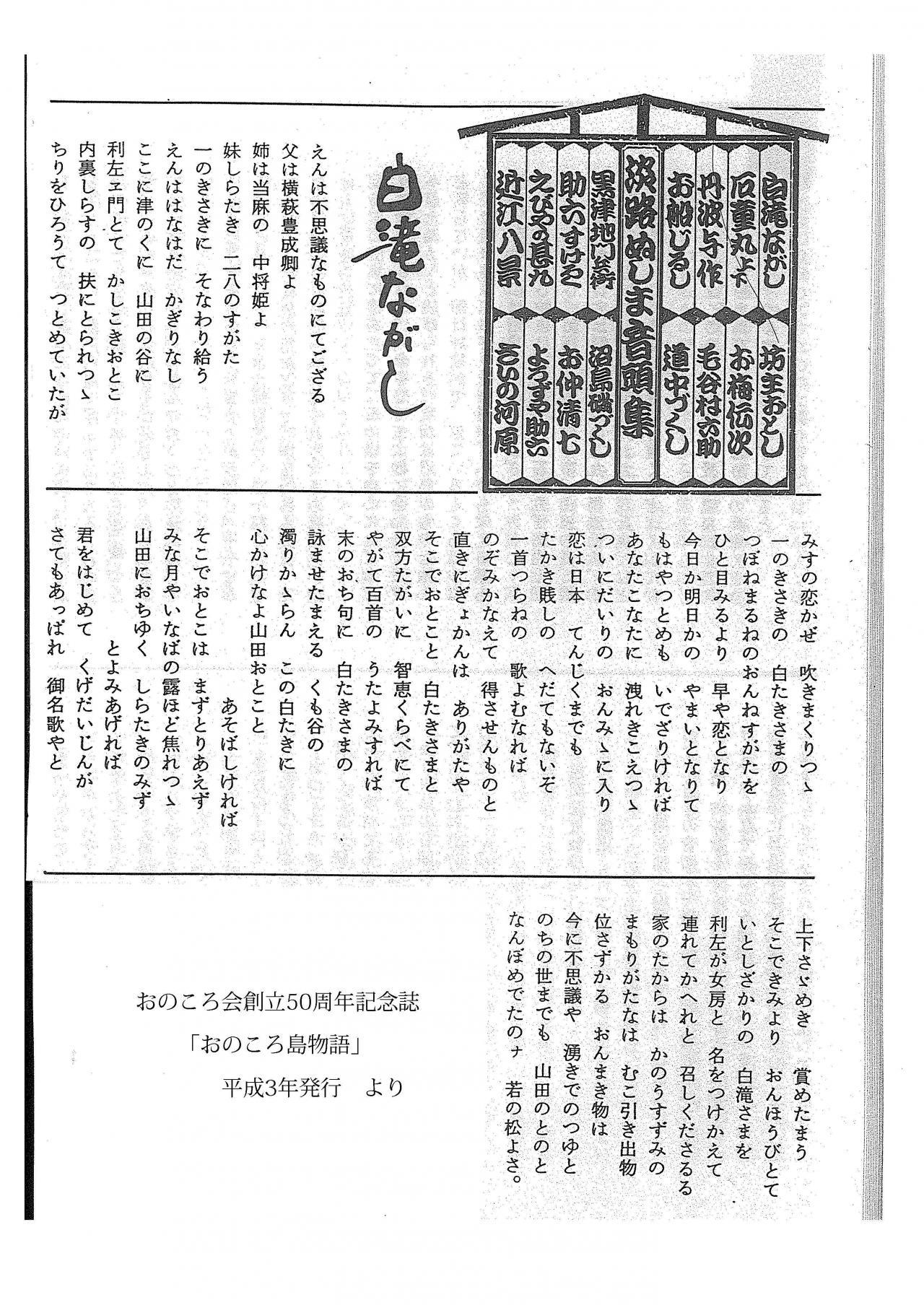

今年も沼島伝統文化保存会のみなさんの協力を得て沼島中学校全校生で沼島音頭に取り組んでいます。1学期の座学から今日は体育館で一通り踊れる様子を見学させていただきました。まだまだ完成途中ですが、太鼓に合わせて楽しそうに踊る生徒、指先、足さばきが美しい生徒と楽しみはいっぱいです。まだ、掛け合わせの声はまだまだですが、踊りに自信をもってもっともっと楽しみだしたら自然と声も大きくなるものと期待しています。10/8の敬老会が初舞台になります。皆が笑顔になる、元気になる音頭を頼みますよ

『白滝姫の涙水』

有馬に向かい、船坂の集落を離れて一㎞程進むと蓬莱峡によく似た景観の場所があります。村人は白水峡と呼び、白水川と呼ばれる川が流れ、船坂川に合流しています。

それは遠い昔、奈良時代、摂津国丹生山田の住人、矢田部郡司の山田左衛門尉真勝という若者が都に出仕し淳仁天皇(在位 七五八ー七六四)に仕えておりました。

ある時、右大臣藤原豊成の次女白滝姫を見染めました。都随一の美人と評判の中将姫の妹で、薄衣をまとった肌はぬけるように白く、もの思いに沈んだひとみは、底深い湖水の色をたたえていました。すっかり心を奪われた真勝は恋い文を送り続け、その数が千束にもなりましたが、姫の心をとらえることはできませんでした。

そのころ、御所で「歌合わせ」という遊びがあり、真勝は参加をお願いし、許されました。当日、『水無月の稲葉の露もこがるるに雲井を落ちぬ白滝の糸』と恋歌を贈りました。白滝姫の返歌は『雲だにもかからぬ峰の白滝をさのみな恋ひそ山田をの子よ』(身分の高い私です。諦めなさい)でした。真勝は諦らめられず『水無月の稲葉の末もこがるるに山田に落ちよ白滝の水』と歌をおくりました。天皇は真勝の心を哀れに思われて、自ら仲立ちをされ、右大臣を説いて、身分をこえ、結婚をすることになりました。

真勝は喜んで山田へ連れ帰ることになりました。姫は都を後に、真勝に手を引かれ支えられ、時には、真勝に背負われて、船坂を越え、やっとここまで来た姫でしたが疲れ果て、ついにくたくたとその場に崩れおちてしまいました。

「たとえ、勅命とはいえ、父や母に別れてこんな山奥まで来た我が身が悲しい。又あなたの心のやさしさを知って、よけいに心が苦しいのです」とその場に泣き伏してさめざめと涙を流すのでした。すると不思議にも土に落ちた姫の涙が泉となり、川となって流れ出しました。村人はその川を白滝姫の名をとって白水川と呼びました。その後、ここを旅する人や馬はこの川の流れでのどを潤し喜ばれたということです。 (船坂新聞Webページより抜粋)