6年生ともなると、どの授業も「探求」を意識した形に。

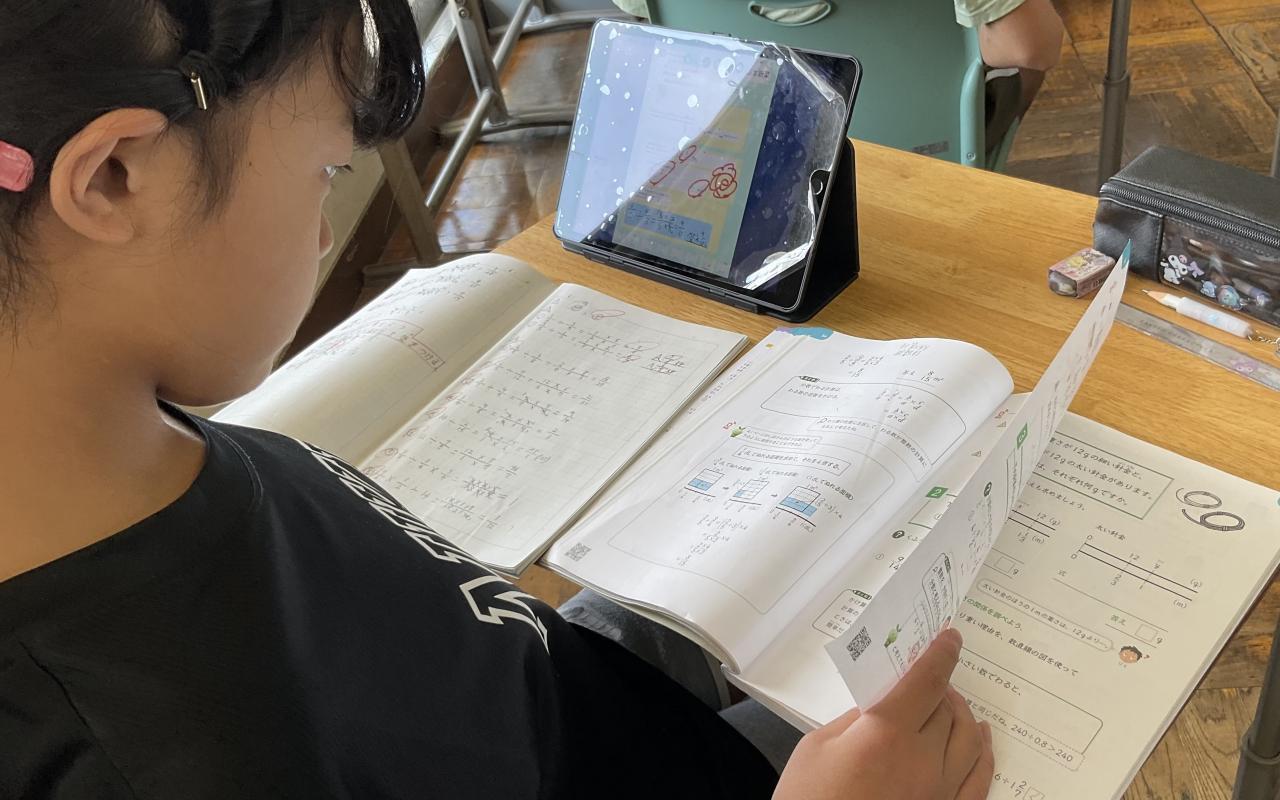

教科書は学ぶ内容が凝縮された、いわば「フリーズドライ」。先生の説明を聞き、じっくり読みながら課題解決の道すじやヒントを探ります。どの人も真剣なまなざし。

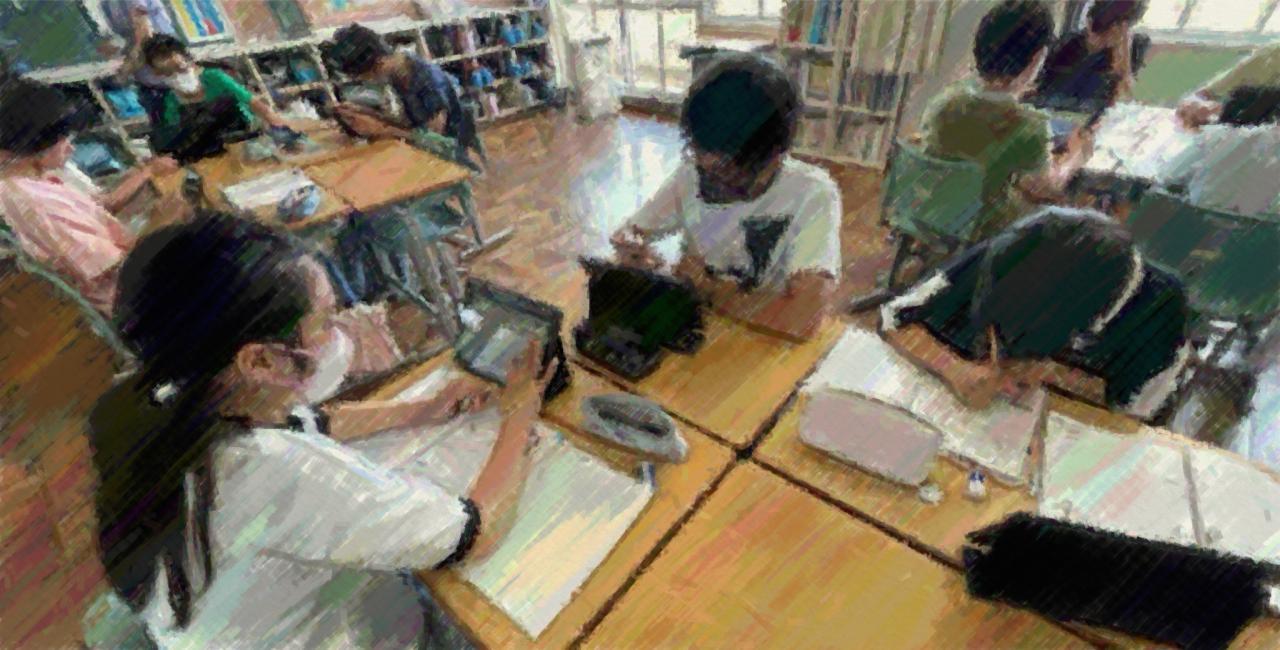

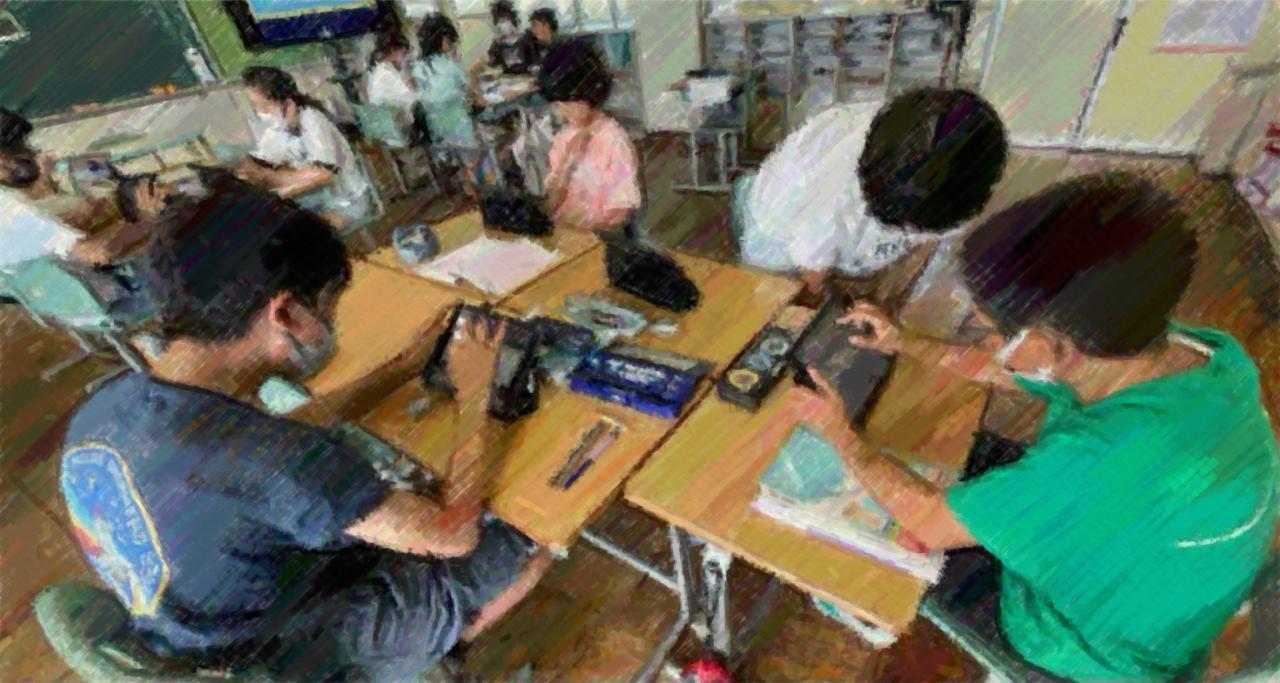

しばらくすると、あちこちで自然におしゃべりが始まります。友達と考えを交流して、さらに気づきを得たり考えを広げたり。先生の指示通りの作業で技能を訓練するのではなく、考えたことを交わし合いながら思考と表現を錬成していきます。

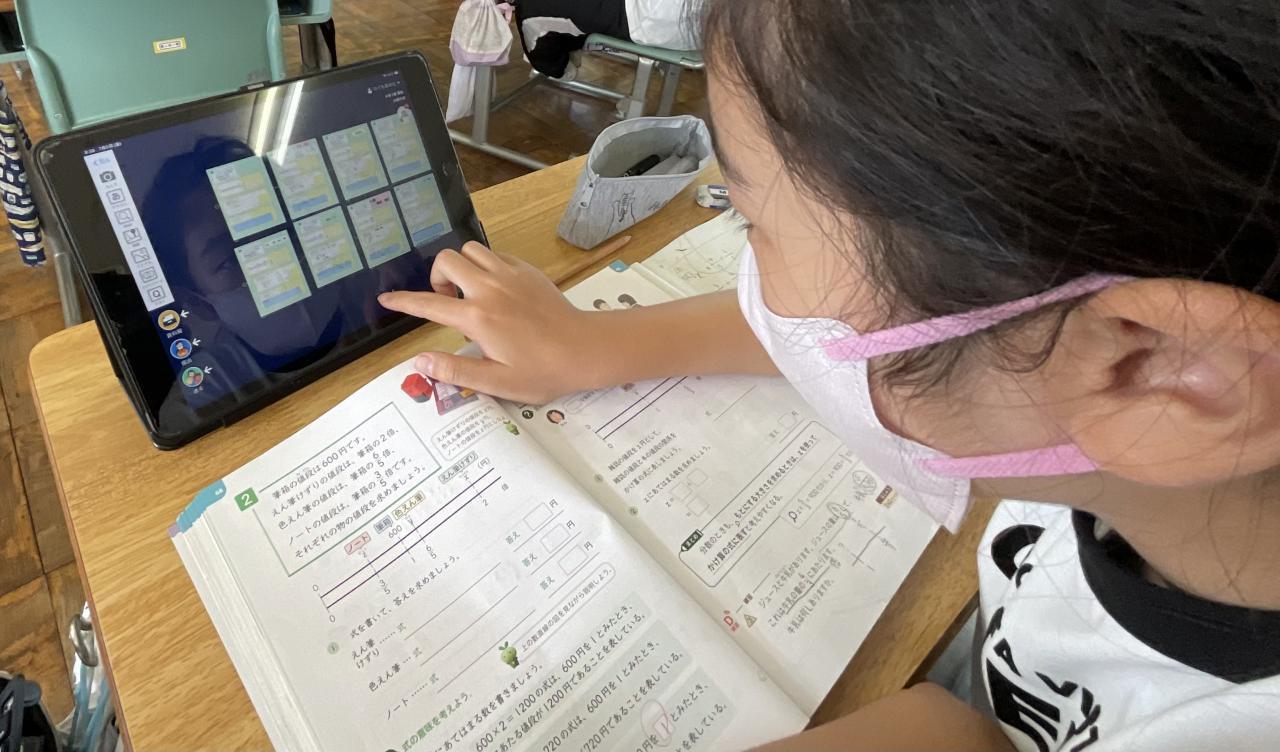

タブレットを使い始め、従来と大きく変わったのが「他者参照(たしゃさんしょう)」。友達のやり方や考えが手元の画面ですぐに見えます。従来は挙手して発表しなければ、そして発表者が提供する情報しか共有できませんでした。こうすると多くの人の考えを見比べることができ、即時に自分の考えを見直す機会と観点が生まれます。

一人学びやペア学習のあとはグループで。互いの説明に質疑応答や補足をし合います。先生の話を聞くばかりの授業は、自分の理解具合が分からないし、分からないことをすぐに先生に聞くこともできませんでした。今は先生に尋ねるより友達に尋ねている人が多いようです。自分から学びに向かっている表れです。

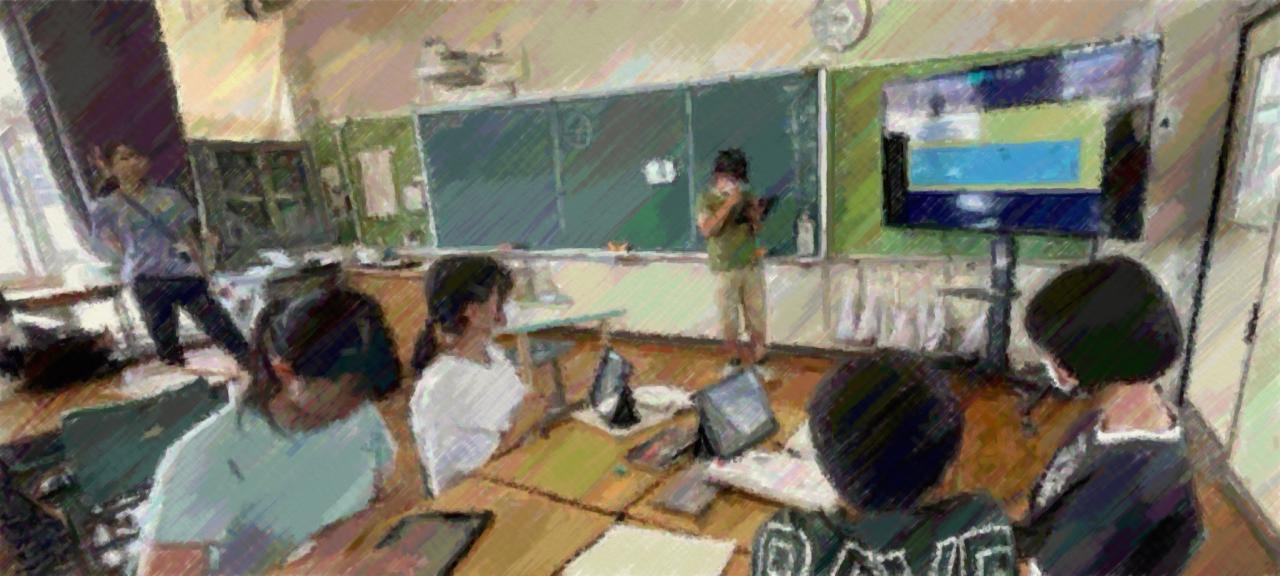

クラスのみんなに説明する場合は、前に出てプレゼン。自分の作業画面をすぐに提示することができます。

一方、先生は授業のはじめにめあて、流れを説明したら子どもたちの観察とアドバイスに教室中を歩き回っています。あちこちの対話を聞きながら「それはあの子がやっていたよ」「あの子は迷っているから聞いてあげて」「じゃぁ、先生が説明するね」と、各自に合った活動ができるように授業をファシリテート。ずっと前で説明したり、作業の指示をしたりするようなことは、高学年になるほど少なくなります。

それぞれの「学び方」は多様な考えに触れながら形成され、かつ、自分に合う「学び方」で進めるほど学びはより深まります。子どもたちが仲間と一緒に学ぶ効果と面白さを感じられるよう、洲本第一小学校は引き続き、対話的で協働的な授業への改善に取り組んでいきます。