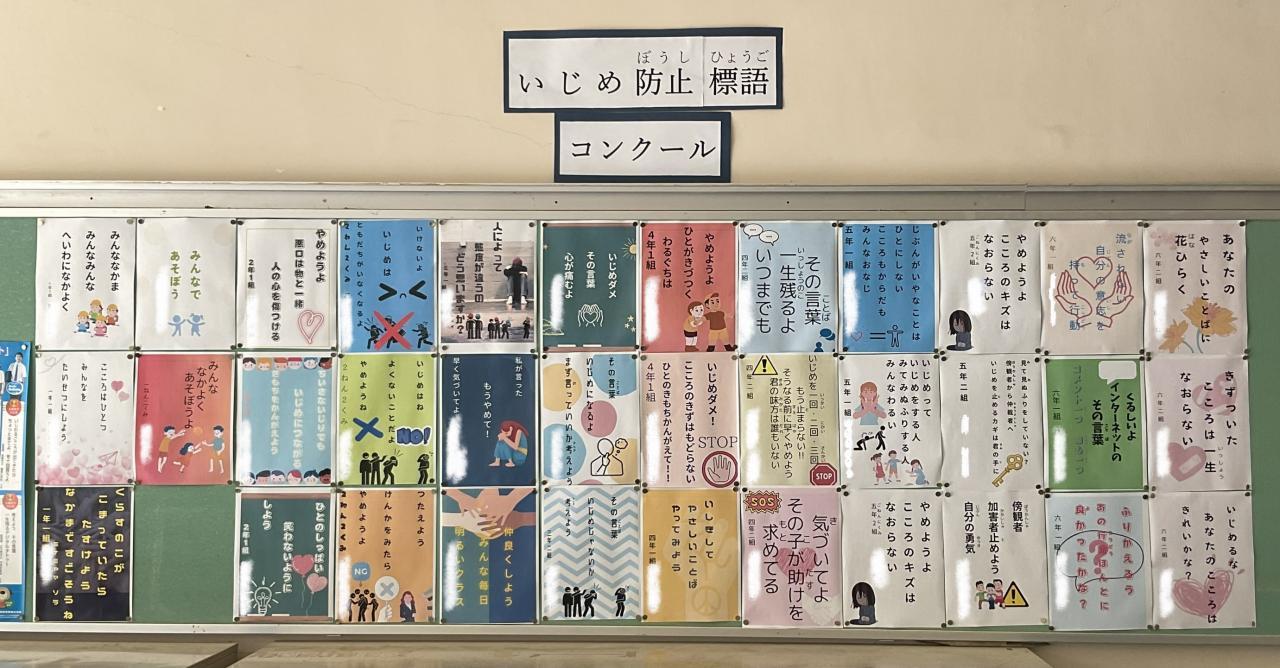

児童会が主催のこのコンクールは全校生が応募して、各学年で選ばれた6作品が東昇降口に掲示されています。

平成25年に定められた「いじめ防止対策推進法」の第二条には、「(略)対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの(略)」と規定されています。本校も当該法に基づいて「いじめ防止基本方針」を毎年更新しながら「どの児童も学校での学びが楽しいと思える学校づくり」を目指し、教員全員で取り組んでいるところです。人権教育を進めながら、児童が真実を語りやすい教員との関係つくりや、定期アンケートの実施等の情報入手、教育相談、市教委や警察などの関係機関との連携をおこない、事案発生時は速やかに事実確認と指導、保護者への連絡を行っています。

本校の認知件数は、昨年までは年間で100件を超えていました。これは子どもたちや保護者から連絡を受けていることや、「些細なトラブルもいじめの原因になり得る」として、教職員全員の観察と認知で見逃さなかったからの数値です。その成果かはわかりませんが、今年度は昨年の同時期と比べ30件以上減少しています。内容も意図的な行為が減っていることから、ご家庭でのご指導もあって「いじめとは何か」をよく考え、自らの行動をきちんとコントロールできる児童が増えてきているのではないかと推測しています。

とはいえ、学校は異なる生活環境で育ってきた、様々な性格の人間が多様に集う場所です。トラブルや衝突が起きて当たり前ですし、言い分が異なれば簡単に解決に至らない場合が多々あるのも事実です。でも、子どもたちはトラブルを経て、人とのかかわり方を模索したり、人の痛みや苦しみをも共感できる人に成長したりできます。

トラブルを「いじめ」に発展させない自律心、「いじめ」の見過ごしや傍観をしない勇気、「いじめ」に声をあげて戦う強さ、被害者に寄り添う優しさを培いながら、人の苦しみに共感して行動できる子どもが育つ、そんな大野小学校にしていきたいと思います。