高齢者疑似体験を通して

6月28日4校時。1年生が家庭科の授業で「地域の人々とかかわるときの注意点」について、高齢者疑似体験を交えながら考えました。

今日の体験は、高齢者疑似体験です。高齢者の方に丁寧に寄り添う姿勢の大切さを知り、より安全に関わることができるようになるための学習です。まずは、高齢者の一般的な特徴を体験してみましょう。

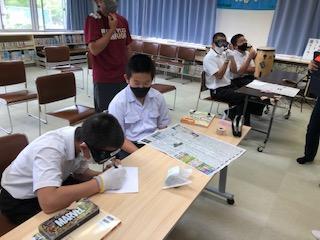

はじめに、指の関節にテイピングを巻き、その上に2枚重ねた軍手をつけました。その状態で新聞紙を1枚めっくてみましたが、なかなかめくれません。

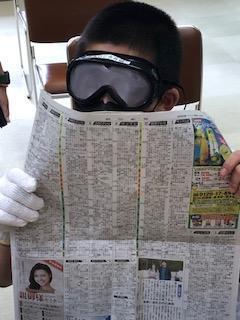

さらに、視界全体がぼやけ、かすんだ状態をつくるため特殊なゴーグルをつけました。

その状態で字を書いてみましたが、なかなか思うように書けません。また、先生が「今の状態で新聞が読めますか」と尋ねると、「読めます」と大きな声で返事していましたが、活字が読めても左の写真のようにかなり新聞に目を近づけなければ読めません。

さらにさらに、耳にヘッドホンをつけて耳を聞こえにくくさせ、重りの着いたベストを着たうえで、肘、膝にサポーターをあて、首から紐を垂らし、その紐を膝のサポーターに括り付けることで腰が曲がりった状態にし、これで高齢者の一般的な体の特徴を再現しましした。生徒たちもかなり歩きにくそうです。

高齢者になりきった1年生たち。階段を上るのも一苦労。

ついつい高齢者になりきることが目標になりがちになりますが、最後は高齢者疑似体験ができたおかげで、高齢者に対する介助の仕方について少し理解できたようです。

●無理に急がず相手のペースに合せて歩く。

●杖を持っている方と一緒に歩く際は、杖を持っていない側を歩く。

●道路では、介助する人は車道側に立つ。

●いつでも支えられる位置に寄り添って歩く。

●必要があれば、手を握ったり、腕や腰を支えたり、腕をつかんでもらったりして歩く。

●雨の日は、道路が滑りやすいため、転倒に気をつける。

今日、高齢者疑似体験した生徒の中で、小学生の頃に祖父母と一緒に生活していた生徒たちも少なく、また、今の生徒たちの祖父母と言ってもまだまだ年齢が若いです。今の生徒たちにとって介助が必要な高齢者は身の回りにいないかも知れませんが、これから先、介助が必要な高齢者と接する機会があれば、今日の体験を思い出し、互いに支え、支えられる協働の地域づくりに地域の一員として進んで関わっていきましょう。

最後に、本日の授業の生徒たちの気づきです。

【生徒たちが思ったことや気付いたこと】

●字が書きづらくなる。字が読みづらい。肩と背中と首が痛くなる。大の字で寝ることができない。走ることができない。ジャンプできない。紙などがめくりづらくなる。

●少し字が読みにくかったり、長い間同じ体勢でいることが疲れた。年をとると、目の近くによせないと字が読めないし、普段通りの動きができなくなった。

●息がしづらい。走れない。だるい。遠征帰りのよう。首、腰に負担がかかる。

●関節がとても曲げづらかった。関節を動かしづらいので、階段とか段差がいちいちしんどいということが分かった。年をとると体がだるい感じになって体が重かった。おじいちゃんの介護をしっかりしようと思った。