『七夕』なんと「たなばた」と読みます。もともと七月七日の夕べで七夕。旧暦の7月はお盆や稲の開花期、麦などの収穫期にあたります。そこで、お盆に先立ち祖霊を迎えるために乙女たちが水辺の機屋にこもって、機を織る行事が行われていました。水の上に棚を作って機を織ることから、これを「棚機」(たなばた)といい、機を織る乙女を「棚機つ女」(たなばたつめ)と呼びました。その時期がちょうど7月7日だから・・・だとか。福良には「七夕」とい苗字があり、ご近所さんなんで小さいときから「たなばた」と読めていたけど、普通は読めませんよね・・・

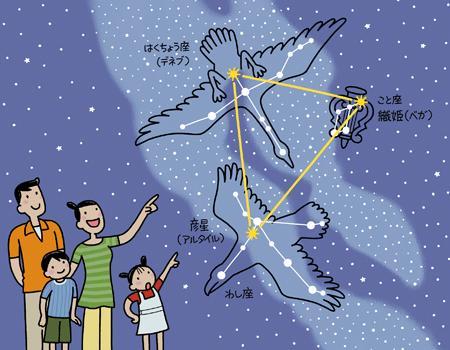

織姫と彦星

昔々、天の川の西岸に織姫という姫君が住んでいました。織姫は機織りの名手で、美しい布を織り上げては父親である天帝を大変喜ばせておりました。そんな娘の結婚相手を探していた天帝は、東岸に住む働き者の牛使い彦星を引き合わせ、二人はめでたく夫婦になりました。ところが、結婚してからというもの、二人は仕事もせずに仲睦まじくするばかり。これに怒った天帝が、天の川を隔てて二人を離れ離れにしてしまいました。しかし、悲しみに明け暮れる二人を不憫に思った天帝は、七夕の夜に限って二人が再会することを許しました。こうして二人は、天帝の命を受けたカササギの翼にのって天の川を渡り、年に一度の逢瀬をするようになったのです・・・

明日は、昨年から始まった七夕集会です。なかなか沼島小中も一貫教育校となってから天の川もないのになかなか一緒に何かをする機会がなかった数年でしたが今は仲睦まじく日常を送っていますよね。織姫と彦星が天帝によって分かれ分かれにさせられたような出来事が起きないように、中学生がお兄さん、お姉さんとして気配り、心配りをしていきましょうね。