今年も、鳴門教育大学より絵本専門士の森慶子先生をお迎えしました。昨年は全校

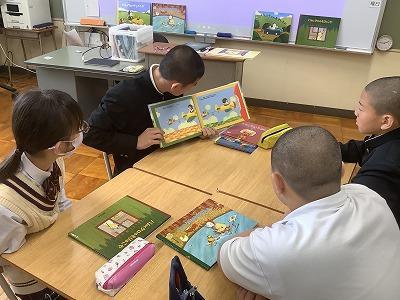

生を対象に授業をしていただきましたが、今回は2年生で授業をしていただきました。「バムとケロのなかまたち」(絵本界では名作だそうで、解説本も出ているらしいです)を4人ずつ班になって互いに絵本の読み聞かせをしました。絵本の読みもすでに板についており、感情豊かに読み進めていました。聞く方もしっかりと聞くことができています。そのあとで、絵本の本筋とは違うストーリーが随所に出ていたり、気づかなかった脇役(?)がいたり・・・それをみんなで楽しみながら探していました。一緒に探していて、確かに楽しかったけど・・・と思いましたが・・・実はそこにはメインの課題「本の読み聞かせ」の学びとは別の課題の課題、学びが「ねらい」としてありました。授業中森先生がおっしゃったことも含めて書き上げてみると

〇「サイドストーリーを見る」

自分の身の回りでも自分以外のストーリーは確実に進んでいる。そんなことは当たり前だが今日の絵本からサイドストーリーを探すことで自分以外の物語を気に掛けることに気づきその習慣が身につく

〇「みんなが主役」

脇役から見れば、自分が主役、主役は脇役。みんな自分の物語の主役。互いの物語を大切にする気持ちを養う。

〇「発見する達成感、自己肯定感」

自分で何かを成し遂げる経験は、成功体験となりその成功体験が次に何かに取り組むモチベーションとなる

〇「物事の関連を他の資料、事柄から探求する」

分からないことを自分で探そう、調べようとする意欲が形成される

なかなか奥が深い・・・恐るべき絵本です・・・

さて、ここからは余談です。私自身はじめは「中学生に読み聞かせ?」とも思っていました。中学生の頃は既に読書好きだった私としては、もし、自分か中学生だったとしたら『自分の好きな本を読ませてよ』と思うだろうなと思っていました。そこで、中学校における読み聞かせの実践等を調べる中で、森慶子先生で検索したところwebページ「絵本専門士による絵本まるごと研究会」がヒットしました。そこでは「絵本の読み聞かせ効果を脳機能研究でアプローチ」されていました。森先生は、絵本専門士だけではなく、徳島大学医学部にも所属され、旦那様は脳機能を専門で研究されています。そのwebページの一文を紹介します。

【前略・・・以前は、ただ何となく、絵本の読み聞かせを聞くと落ち着くとか、リラックスするとかの感覚的なものでしか表現できなかったものが、脳機能判定により科学的に効果を明らかに(※)することができました】

※自分の成長による考え方の変化に気づき、成長した自分を客観視することにより、実際の自分の行動の変革、将来への展望などの意欲の高まりが生じる。

【過去のあんしんネット 拙文再掲】