(続きです)

先ほど(読み物)の例え

〇〇さんに意地悪をする子がいて、クラスの他の子は見て見ぬふりをしていたけど、⬜︎⬜︎さんはやめるように言っていた。

の話において、「意地悪をなくすために必要なことは、何ですか」と一般的な問いかけをされてしまうと、退屈な道徳の時間になるのではないでしょうか。

それよりも

「⬜︎⬜︎さんが意地悪をやめるように言えたのは、何を感じ取ったからだろう?」

「見て見ぬふりをしていた人は、⬜︎⬜︎さんの行動を見て、どんなことを思ったのだろう?」

など、当事者(登場人物)の気持ちを考えるように問われたら、色々考えることができます。おそらく、自分では気づかなかった意見も聞くことができるでしょう。

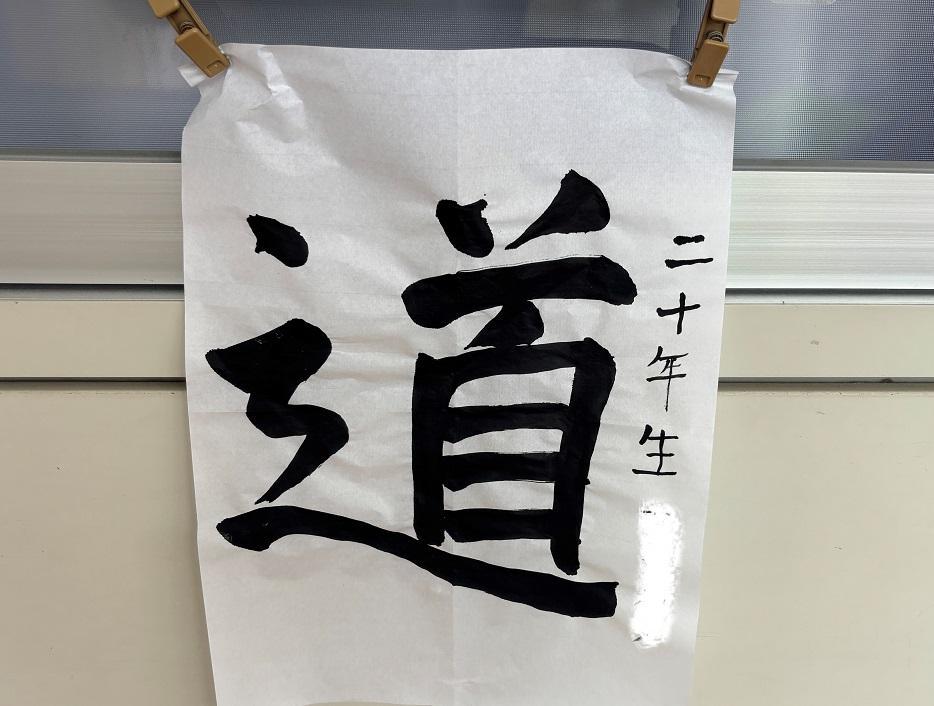

道徳を学ぶ意義

特定の価値観を押し付けられたり、主体性がないままに行動させられたりするのは、誰もが望みません。いろいろな考えを巡らせたり、友だちの考えを聞いたりして、自分の考えを持って行動することに結びつけば、道徳で学んだ意義があるのです。

生きる上では善悪の判断だけでなく、多様な価値や対立した意見があり、最後は自分で決断すべき課題もあります。考え、議論をしながら自分に向き合う。そんな自律心を道徳で育みたいと思います。

次はある先生の言葉で、私がとてもいいなあと思っています。ご紹介させていただきます。最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

◆人間としての生きる喜び

人間としての生きる喜びは、人からほめられたり、認められたりすることだけで生するものではない。

誰もが悩み、苦しみ,悲しみ,そして良心の呵責と闘いながら、弱い自分の存在を意識するようになります。そして、その中で誇りや愛情,共によりよく生きていこうとする強さや気高さを理解することによって自分の弱さを乗り越え、人間として生きる喜びを感じることになります。

ここでいう人間として生きる喜びとは、弱い自分を乗り越えるだけでなく、自分の良心に従って生きることであり、人間のすばらしさを感得し,よりよく生きていこうとする深い喜びであります。